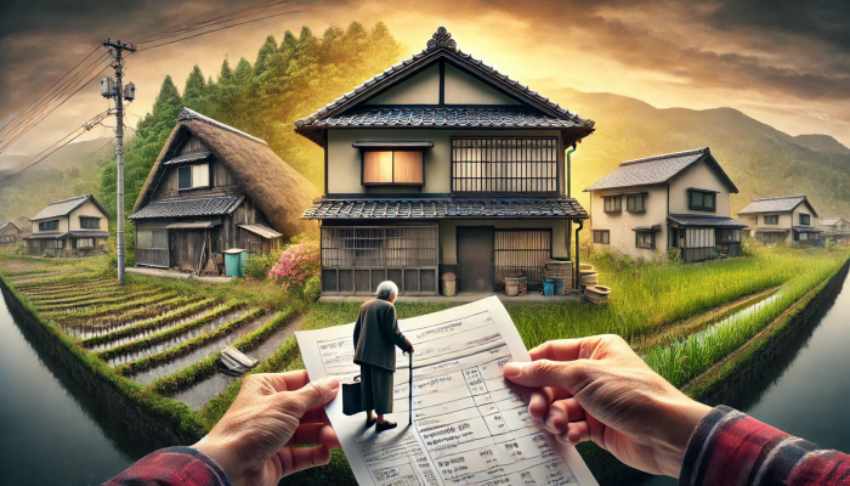

「このまま空き家を放っておくと、2030年に大変なことになるかもしれません」

この記事では、空き家問題が2030年にどう深刻化するのか、そして今からできる現実的な対策までをわかりやすく解説します。

「まだ大丈夫」と思っている方こそ要注意。固定資産税の増加、行政代執行、近隣トラブルなど、放置のツケは年々重くなります。

「うちも当てはまるかも…」と感じたら、ぜひ最後まで読んでみてください。

2030年、あなたの空き家が“社会の地雷”になるかもしれません

「空き家はそのまま置いていても、すぐには問題にならない」と思っていませんか?

でも実は、その空き家が2030年には深刻な社会問題としてクローズアップされる可能性が高まっているのです。

空き家問題は、すでに一部地域で現実となりつつあります。

総務省の予測によると、2030年には全国の空き家率が20%を超えるとされており、

特に地方では30%以上に達する自治体も出てくると見込まれています。

この数値は、5軒に1軒、あるいはそれ以上が空き家になるということ。

少子高齢化や都市部への人口集中が進む中で、空き家の増加は避けられない状況にあるのです。

空き家は放置すればするほど、近隣住民とのトラブルや、倒壊・火災のリスク、不法侵入といった安全・防犯上の大きな問題に発展していきます。

特に自治体から「特定空家」に指定されると、固定資産税の優遇が外れ、税負担が6倍になることも。

これは決して他人事ではなく、あなたの空き家にも起こり得る現実です。

つまり、2030年という時間軸は、空き家を放置し続けてきた“ツケ”が一気に表面化する分岐点ともいえるでしょう。

今のうちに現状を見直すことが、将来のリスクを回避する第一歩になるのです。

この先の記事では、2030年を迎える前に知っておくべき空き家問題の背景や、放置リスク、そして対策方法について詳しく解説していきます。

ぜひ、ご自身の空き家と向き合うきっかけにしてみてください。

よくある空き家所有者の“放置”パターンとは?

空き家を持っている方の中には、「いつか何とかしよう」と思いつつ、つい先延ばしにしているケースが少なくありません。

この章では、実際に多くの空き家所有者に共通する“放置パターン”をご紹介します。

ご自身の状況と照らし合わせて、ひとつでも当てはまる項目があれば、早めの対策を検討されることをおすすめします。

「遠方だから行けない」「何から手をつけていいかわからない」

相続した実家が県外や飛行機の距離だと、片付けや管理をする時間も気力も足りず、つい「そのまま」になりがちです。

「また今度行こう」と思いながらも、気づけば数年経っていた…という方も多いのではないでしょうか。

固定資産税が高くなるから、取り壊す決断ができない

建物を解体すると、土地の固定資産税が6倍近くに跳ね上がることがあります。

この制度の影響で、「建物が古くても壊せない」という“税制トラップ”にハマっている方が少なくありません。

家族・相続人との話し合いが進まずにストップ

空き家が複数の名義で共有されている場合、「誰がどうするか」で揉めたり、話し合いが停滞したまま放置されがちです。

相続登記が済んでいなければ、手続きすら進められず、さらに問題が複雑化します。

解体費や片付け費用が捻出できない

解体だけで100万円以上、遺品整理やゴミ処分も含めると相当な出費になります。

経済的に余裕がなく、どうしようもないと感じて、先送りしている方も多くいらっしゃいます。

貸す・売るにも手続きが複雑で諦めた

空き家を賃貸に出そうと思っても、修繕や契約、管理の手間がかかります。

売却も登記や税金の確認が面倒で、「ややこしそう…」と断念される方が多いのが現実です。

建物が古すぎて、どう使えばいいかわからない

築40年以上の古家などは、耐震性や設備面で不安があり、「使い道がない」と思い込んでしまいがちです。

しかし専門業者なら、古家付きのままでも買い取ってくれるケースもあります。

「とりあえず今は忙しいから」と後回しにしている

空き家は緊急性が見えにくいため、仕事や育児、介護などに追われていると、どうしても後回しにされがちです。

でも時間が経てば経つほど、問題は大きくなっていくことを忘れてはいけません。

いずれのパターンも、「そのうち」「あとで」と放置してしまうことで、取り返しのつかない事態につながる可能性があります。

小さなきっかけで良いので、できることから動き始めることが大切です。

ゴミ屋敷の実家を売却する方法と注意点:整理から売却までの完全ガイドで、今からできる片付けと売却の両立策を解説しています。

こちらの記事もおすすめ

実際に起きている「空き家放置のツケ」5選

この章では、全国で報道された実際の実例をもとに、空き家を放置した所有者に起きた具体的な事例を3人称でご紹介します。

読者の皆さまにも「自分ごと」として捉えていただけるよう配慮しています。

Aさんのケース:固定資産税が6倍に跳ね上がった

ある住宅所有者(Aさん)は、親の実家が「管理不全空き家」と指定されていたにもかかわらず対応を先送りしていました。

その結果、住宅用地特例が解除され、翌年度から固定資産税が約6倍に増加してしまいました。

具体的には、年間約14万円の増額となり、家計に大きな負担が襲いかかりました。

制度の変化を軽視した結果、“知らなかった”では済まされない現実がここにあります。

Bさんのケース:行政代執行で解体、費用200万円超を請求される

名古屋市内の空き家所有者であるBさんは、建物の老朽化により自治体から特定空き家に指定されました。

その後も対応せず放置したため、名古屋市による行政代執行で強制解体が実施されました。

解体にかかった費用約200万円が、後日正式に所有者であるBさんに請求されました。

自治体の判断が強制力を持つことの重さを痛感した事例です。

Cさんのケース:築65年の空き家、福島県で初の行政代執行対象に

福島県只見町にある築65年の木造住宅は、約20年間空き家でした。

只見町はこの住居を「特定空き家」に指定し、所有者の対応がなかったため、2024年10月に福島県内初となる行政代執行で解体が始まりました。

解体費用は約300万円で、一旦町が立て替えたのち、所有者に請求されました。

近隣住民からは「倒壊の危険があったので安心した」との声もあり、安全確保の観点での強制措置でした。

Eさんのケース:荒れた庭から火災が発生、近隣に被害

東京都内の住宅街にある空き家では、庭に放置されていたゴミや枯れ草から自然発火による火災が発生しました。

火の手は隣接する住宅の外壁にも燃え移り、結果的に近隣住民の家まで損傷を受ける大きな被害に。

所有者であるEさんは、「そこまで危険だと思っていなかった」と語ったそうですが、

管理不全の責任として賠償請求も検討されたと報じられています。

Dさんのケース:相続トラブルが法的紛争に発展

地方在住のDさんは、実家を相続したものの、登記を放置していました。

その結果、相続人の間で誰が管理するかについて意見が割れ、調停に発展しました。

法的手続きを経ても紛争が解消せず、仲の良かった家族関係に亀裂が入る一因となりました。

登記を怠ることが、家族関係を揺るがす“事態”になり得ることを示しています。

これらの実例は、すべて実際に起きている“後悔の声”ともいえる出来事です。

「自分は大丈夫」と思っていても、空き家問題は時間とともに深刻化していきます。

だからこそ、早めの情報収集と行動開始が、将来の損失回避につながります。

ゴミ屋敷の実家を売却する方法と注意点:整理から売却までの完全ガイドで、専門業者の選び方と注意点を確認できます。

後悔する前に──今からできる空き家対策

「そろそろ何とかしなきゃ」と思っていても、つい後回しにしてしまいがちな空き家問題。

ですが、放置によって状況が悪化してからでは、対応にも時間もお金も余計にかかってしまうことが少なくありません。

この章では、空き家をお持ちの方が今からできる現実的な3つの対策をご紹介します。

どれも大がかりな準備や専門知識がなくても始められる内容ばかりです。

「まずは小さな一歩から」という気持ちで、チェックしてみてください。

相続登記を済ませる

2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。

これは「相続したら登記しなければならない」という法律で、

3年以内に手続きしないと最大で10万円の過料(罰金)が科される可能性もあります。

登記を済ませることで、空き家を貸したり売ったりする際のトラブル防止にもつながります。

まずは法務局のサイトや専門家(司法書士など)に相談することから始めてみましょう。

ゴミ屋敷の実家を売却する方法と注意点:整理から売却までの完全ガイドで、解体せずに売る選択肢や費用感も確認できます。

解体か売却かを検討する

建物が老朽化していて使い道がない場合、思い切って解体するという選択肢もあります。

自治体によっては解体費用の一部を補助してくれる制度もありますので、ぜひ調べてみてください。

また、建物付きのままでも買い取ってくれる専門業者も存在します。

どちらが良いかは、空き家の立地や築年数、家の状態によっても変わります。

迷ったときは複数の業者に査定を依頼するのが失敗しないコツです。

空き家バンクや専門業者の活用

自治体が運営する空き家バンクに登録することで、移住希望者やリフォーム希望者とマッチングできる可能性があります。

ただし、登録には一定の書類や条件があり、契約成立まで時間がかかることもあります。

すぐに解決したい方には、「そのまま買取」に対応している専門業者の利用もおすすめです。

ゴミが残っていても、修繕が必要でも、現状のままで対応してくれる業者が存在します。

実際に、片付けや解体費用をかけずに手放せた方も多く、心理的にも経済的にも楽になったという声が多く寄せられています。

「どれがベストか分からない」と迷うより、まずは情報を集めて比較することが、後悔しない第一歩です。

こちらの記事もおすすめ

あなたにも当てはまるかもしれない空き家問題の“あるある”

「まだ大丈夫」「そのうちやろう」と思いながらも、空き家の問題に手をつけられていない…。

実は、そう感じている方はとても多いのです。

この章では、空き家を所有している人によくある“あるある”パターンを7つご紹介します。

ひとつでも当てはまったら、今が見直しのタイミングかもしれません。

片付けに行く時間が取れない

仕事や家事、育児に追われる毎日。

気づけば1年以上、実家に足を運んでいないという声も少なくありません。

距離的・精神的なハードルが大きく、先送りしてしまう方が多いのです。

建物が古すぎて人に貸せない

築年数が経ちすぎていて、「こんな家、借り手なんていないよな…」とあきらめていませんか?

でも実際には、リフォーム目的やDIY需要で探している人もいます。

名義がそのままになっている

亡くなった親の名義のままで、登記を放置している方は意外と多いです。

しかし、2024年から相続登記は義務化され、未登記には罰則が発生する可能性もあります。

近所から苦情が来ている

「草が伸びすぎて見苦しい」「ゴミが散乱している」など、近隣住民からクレームを受けた経験はありませんか?

そのまま放置してしまうと、町内会や行政から指導が入る可能性も出てきます。

家を売りたいけど何から始めたらいいかわからない

「不動産会社に頼めばいいの?」「何を準備するの?」と、疑問や不安で動けずにいませんか?

専門の買取業者に一度相談するだけでも、大きく前に進めることがあります。

とりあえず様子見で放置している

「今は忙しいから」「また今度でいいかな」と気づけば数年。

時間が経てば経つほど、物件の劣化と問題は進行していきます。

「まさかこんなに問題になるとは」と焦っている

実際に放置した結果、税金・解体費・トラブルなどが降りかかり、「こんなはずじゃなかった…」と後悔する方は多くいます。

でも大丈夫。

今からでも動けば、まだ間に合います。

まずは、気軽に情報収集や無料相談をしてみるだけでも、きっと状況は変わってきますよ。

ゴミ屋敷の実家を売却する方法と注意点:整理から売却までの完全ガイドを読むと、専門業者へのつなぎ方と注意点がわかります。

よくあるご質問(FAQ)

記事を読んでも「これってどうなの?」と感じる、実際に多く寄せられる“気になる疑問”を7つ厳選しました。

どれも空き家を所有している方にとって、判断のヒントになるはずです。

Q. 古い家でも買い取ってもらえるんですか?

はい、大丈夫です。

築50年・60年超の古屋でも、土地としての価値や再利用目的で買い取られるケースは多くあります。

「建物がボロボロだから無理だろう…」と決めつけず、まずは査定を受けてみるのがおすすめです。

Q. ゴミ屋敷状態でも売れるのでしょうか?

売却可能な場合が多いです。

残置物が大量にあっても、片付け不要で買取に応じてくれる業者が存在します。

自分で片付けをするより、まず専門業者に相談したほうがスムーズです。

Q. 共有名義の空き家も売れるんですか?

共有者全員の同意があれば売却できます。

ただし、一部の共有者と連絡がつかない・意見が分かれる場合は調整が必要になります。

そういった複雑なケースにも対応できる専門業者を選ぶことが大切です。

Q. 近隣にバレずに売却することはできますか?

可能です。

売却方法や業者によっては、チラシや看板なし・現地訪問時の配慮など、周囲に知られにくい形で進めることができます。

プライバシーが気になる方は、事前に相談しておきましょう。

Q. 他県に住んでいても売却できますか?

はい、できます。

現地に行かずに手続きを進められる業者も多く、郵送やオンライン対応が整っています。

遠方からの相談・売却も、いまは十分に対応可能な時代です。

Q. 売るより貸したほうが得じゃないですか?

ケースバイケースです。

定期的な収入が見込めるという点ではメリットもありますが、

管理・修繕・税金・トラブル対応などの手間とコストがかかることもあります。

手放すことで心身ともに楽になる方も多いです。

Q. 他人に貸した後で売却することもできますか?

可能です。

ただし賃借人の有無や契約内容によって売却条件が変わるため、専門家の確認が必要になります。

「空き家→賃貸→売却」と進めたい方は、事前に出口戦略を立てておくと安心です。

まとめ:2030年の空き家問題を“あなたの問題”にしないために

これまでご紹介してきたとおり、空き家問題はすでに社会全体の課題となっています。

そして2030年を迎える頃には、それが「個人の財産リスク」へと大きく姿を変えていくと予想されています。

放置すれば、税金負担、解体命令、近隣トラブル、資産価値の低下など、さまざまな“ツケ”が一気にのしかかってきます。

しかし今のうちに動けば、対策の選択肢はまだ豊富にあります。

「何から始めればいいか分からない…」という方もご安心ください。

無料相談や現地調査だけでもOKな専門業者が、あなたの状況に合わせたアドバイスをしてくれます。

小さな一歩を踏み出すことで、不安はグッと軽くなります。

「動いてよかった」と思える未来を、今ここから始めてみませんか?

※本ページはアフィリエイト広告を含みます(PR)

もし、売却を本気で検討しているなら、早めの相談で選択肢が広がります。

まずは“今の状況”を共有しましょう。

※査定・相談は無料。対応可否や期間・条件は物件・地域・手続により異なります。

コメント