ここでは実家じまいにかかる費用の相場や補助金制度、家じまいの最適な時期や節約の工夫、そして終い方の具体的な流れまでをわかりやすく解説します。

「どのくらい費用がかかるの?」「補助金は使えるの?」「いつから準備すればいいの?」といった不安を感じている方に寄り添いながら、安心して進められるヒントをお伝えします。

相続や空き家問題で悩む方にも役立つよう、制度のポイントや実践的な節約法を盛り込みました。

この記事を読むことで、実家じまいの全体像をつかみ、自分に合った進め方が見えてくるはずです。

まず押さえるべき要点|「費用」と「時期」を最短で把握する

家じまいを考えるとき、最初に気になるのはどのくらい費用がかかるのか、そしていつから準備を始めればいいのかという点ではないでしょうか。

実際に動き出してから慌てないためには、まず全体の費用感をつかみ、続いて完了希望日から逆算してスケジュールを考えることが大切です。

ここでは、費用・時期・節約という3つの視点から、家じまいの計画に欠かせない要点を整理しました。今日からできる行動のヒントも交えて紹介します。

- 費用:解体・処分・清掃・手続きなどで100万〜200万円前後が目安。建物の構造や残置物の量で大きく変わります。

- 時期:着手は1〜3か月前が基本。繁忙期や相続・売却の予定がある場合はさらに前倒しが安心です。

- 節約:再利用・複数社見積り・自治体制度の活用で数十万円単位の削減も可能です。

👉 今日からできること:各部屋や庭の写真を撮って残置物の量をメモしておきましょう。

これだけで見積りの精度がぐっと高まります。

\空き家・中古物件の買取なら/

空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】![]()

/家じまいで面相な片付けや解りづらい費用も丸ごとお任せで安心です\

家じまいの費用相場をつかむ|内訳と見積りで確認すべき項目

家じまいの費用は一律ではなく、家の状態や依頼する範囲によって大きく変わります。

「思ったより高かった…」「ここまで費用がかかるなんて」と後から驚かないためには、あらかじめ内訳を理解しておくことが大切です。

さらに、見積りで何を伝えれば正確さが増すのか、どんな工夫をすれば費用のブレを抑えられるのかを知っておくと安心です。

費用の主な内訳

家じまいの費用は大きく分けると、解体・処分・清掃・運搬など複数の要素から成り立ちます。

以下で代表的な内訳を整理しましたので、自分のケースに当てはめながら考えてみてください。

建物の解体・撤去

木造・鉄骨・RCといった構造の違いや、延べ床面積によって費用は大きく変わります。

また、重機や養生の有無、アスベストの除去が必要かどうかで追加費用が発生することもあります。

家財・不用品処分

処分の中でも、家電リサイクル対象の品やピアノ・金庫といった重量物は特に費用がかかります。

分別が必要かどうかによっても費用が変動するため、見積り前におおまかに整理しておくと安心です。

清掃・原状回復

ハウスクリーニングや庭木、物置の撤去を含めると追加費用が必要です。

売却や引渡し前に求められることが多い作業なので、必要かどうか事前に確認しましょう。

運搬・保管・手続き

トラックの台数や仮置き場所、役所の手続きや登記関連の費用も意外と見落としがちです。

「手続き費用は別」と言われるケースもあるので、必ず見積り内に含まれているか確認しましょう。

予備費

想定外の残置物や地中障害物などが見つかると、追加費用がかかりやすいです。

そのため、予備枠を最初から見込んでおくと慌てずに対応できます。

\追加費用なしで安心の家じまい/

>>> 家じまい費用の相談は【ラクウル】![]()

見積りで揃えるべき情報

業者に見積りを依頼するとき、情報が不足していると後から追加費用が出やすくなります。

以下のポイントを準備しておくと、精度の高い見積りが得られます。

物件情報

所在地、築年数、床面積、構造、接道状況といった基本情報は必須です。

これらが揃っていないと、大まかな見積りしか出せません。

残置物の量

部屋ごとに残っているものを写真で示すと、より正確な費用算出につながります。

写真付きでの提示は特に有効です。

完了希望日

売却や引渡しの予定がある場合は必ず伝えましょう。

業者側も逆算して計画を立てられるので、余計な延長費用を避けやすくなります。

作業範囲

「ここまでが含まれる」「ここからは含まれない」を明確に書面で取り交わすと安心です。

追加費用を防ぐ最重要ポイントなので必ず確認しましょう。

費用のブレを抑えるコツ

同じ家じまいでも、業者や条件によって費用は大きく異なります。

以下の工夫をすれば、ブレを最小限に抑えられます。

複数社で同条件見積り

条件を揃えて見積りを取れば、極端に高い・低い業者を見分けやすいです。

最低3社以上に依頼するのがおすすめです。

一括と分離の比較

解体から処分まで一括で頼むと割引が効くことがあります。

一方で分離発注すれば、細かく最適化できる可能性もあります。

「一括か分離か」を比較するだけで数十万円差が出ることもあります。

追加条件の明示

トラック増車や階段運びなど、追加費用が発生する条件を先に書面で明示しておきましょう。

不明確なまま契約しないことが大切です。

\精度の高い見積りが欲しい方へ/

>>> 空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】![]()

/情報不足による追加費用をしっかり防げます\

実家じまいで利用できる補助金制度とは?

「実家じまいには思った以上にお金がかかるのでは?」と不安に感じていませんか。

実際に解体や片付けにかかる費用は100万円以上になることもあり、家計にとっては大きな負担です。

そこで注目されているのが、自治体や国が用意している補助金制度です。上手に活用すれば、費用を数十万円単位で減らすことも可能です。

国の制度と自治体独自の支援

補助金には「国の制度」と「自治体独自の支援」の2つのパターンがあります。

全国一律で使える制度もあれば、地域限定でしか利用できないものもあるため、必ず確認が必要です。

ここでは、それぞれの特徴をわかりやすく整理します。

国の制度(空き家対策・老朽家屋解体補助)

国が推進する空き家対策事業の一環として、老朽家屋の解体費用が補助される場合があります。

対象となる条件は厳しいものの、活用できれば大幅に費用を削減できます。

自治体独自の補助金(上限額・条件が異なる)

自治体ごとに制度内容や上限額が異なり、たとえば30万円まで補助といったケースも見られます。

同じ「実家じまい」でも、住んでいる地域によって補助金の有無や金額が変わるため、早めに役所へ相談するのが安心です。

補助対象となる費用の種類

補助金の対象になるのは一部の費用に限られています。

申請しても想定外の費用が対象外となることもあるため、事前の確認は必須です。

ここでは主な対象項目を整理しました。

解体工事費用

老朽化した家屋を取り壊すための工事費用です。

特に安全性に直結する工事は補助対象になりやすい傾向があります。

残置物の処分・片付け費用

家具や生活用品などの片付け・撤去にかかる費用も、一部の自治体で補助対象となります。

ただし、量が多い場合や特殊な廃棄物は自己負担になる可能性があるため注意しましょう。

耐震改修や環境整備の一部

老朽家屋の解体だけでなく、地域の環境保全や防災対策に関わる改修費用も補助されることがあります。

「危険家屋を減らす」という観点から設けられている補助です。

\面倒な手続きは全部お任せ/

>>> 家じまい費用の相談は【ラクウル】![]()

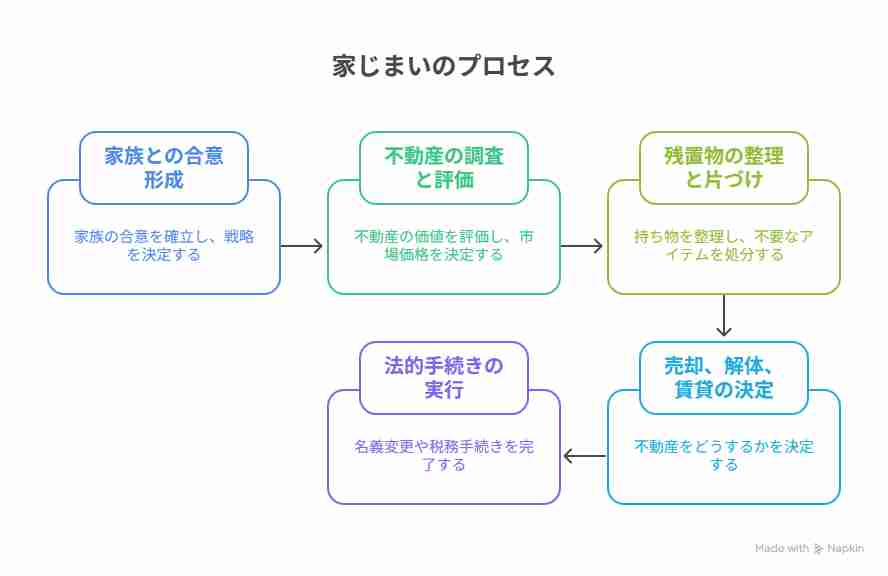

いつ始める?家じまいの時期とスケジュール設計

家じまいは思い立ってすぐにできるものではなく、解体や処分、行政の手続きなど複数の工程が関わります。

特に「いつから準備を始めればいいのか?」という時期の見極めは、多くの人が悩むポイントです。

ここでは、完了希望日から逆算する考え方や、繁忙期・季節による影響、標準的な準備期間について整理していきます。

逆算の基本

家じまいはゴールとなる完了日から逆算してスケジュールを立てるのが基本です。

余裕を持って準備することで、突発的なトラブルや追加作業にも柔軟に対応できます。

完了日を起点に計算

まずは引渡しや売却の完了希望日を起点に、解体や処分、各種手続きの期間を逆算して計画します。

この方法なら「いつから動き出せばよいか」が明確になり、安心感につながります。

余裕を持つ

近隣への調整や行政申請は想定以上に時間がかかることがあります。

そのため最低1〜2週間の余裕を加えてスケジュールを組むのがおすすめです。

\まとめて任せてスッと解決/

>>> 家じまいの費用・時期・手続 ![]()

繁忙期と季節要因

家じまいは年間を通してできる作業ですが、繁忙期や季節によって難易度や費用が変わることもあります。

「いつ依頼するか」によって作業効率やコストが変わる点は見逃せません。

繁忙期の注意

年度末や大型連休前は依頼が集中し、業者の予約が取りづらくなります。

希望日が決まっている場合は、できるだけ早めに見積り依頼を出すことが重要です。

季節の影響

夏の高温や冬の積雪は作業効率を下げる要因になります。

養生費や安全対策費が上乗せされるケースもあるため、気候リスクも考慮に入れておきましょう。

標準的な準備期間

家じまいをスムーズに進めるためには、どの程度の準備期間が必要なのかを把握しておくことが大切です。

ここでは標準的な目安を紹介しますので、自分の状況に合わせて調整してみてください。

見積り開始

完了希望日の1〜3か月前から見積りを取り始めるのが理想です。

早めに動くことで複数社を比較する余裕も確保できます。

業者選定

相見積りを比較して業者を決定するには1〜2週間程度を見込んでおきましょう。

安さだけでなく、作業範囲や対応力をしっかり見極めることがポイントです。

家財仕分け

家財や不用品が多い場合は、仕分けに2〜4週間ほどかかるケースも珍しくありません。

家族で役割分担をして少しずつ進めると、精神的な負担も軽くなります。

\準備期間の目安を今すぐチェック/

>>> ラクウルで家じまい時期をシミュレーション![]()

/1〜3か月前の行動が成功のカギになります\

補助金以外でできる節約アイデア

補助金を使ってもカバーできない費用は多くあります。

ここでは補助金以外で実践できる節約法をまとめました。

自分でできる工夫や、業者選びのコツを押さえるだけでも大幅に負担を減らせます。

固定費削減の工夫

固定費とは、家財処分や解体など作業そのものにかかる基本費用のことです。

工夫次第で下げられる部分もあるので、まずは以下の3つを意識してみましょう。

再利用・売却・寄付

家具や家電をリユース店やフリマアプリで売却すれば、処分費用を相殺できます。

状態が良いものは寄付に回すこともでき、処分コスト削減+社会貢献の両方につながります。

自治体のサービス活用

自治体の粗大ごみ回収や持込施設を使えば、民間業者に比べて安く済む場合があります。

地域ごとの制度を確認して、使えるサービスは積極的に利用しましょう。

前処理の内製化

分別や袋詰めなどの簡単な作業は自分でやると、その分の人件費を減らせます。

「できることは自分で、重労働は業者に」という線引きが節約のカギです。

見積り戦略で節約

業者に支払う金額は、見積りの取り方ひとつで大きく変わります。

条件をそろえて比較し、依頼の仕方を工夫することでムダを削減できます。

同条件で比較

作業範囲や人員、車両の条件をそろえて比較すると、各業者の特徴や金額の差が明確になります。

最低3社は比較して、相場を把握しましょう。

一括か分離か

解体から処分まで一括発注すれば割引が期待できます。

一方で分離発注なら柔軟に調整でき、費用を最適化できる可能性があります。

繁忙期回避

年度末や長期休暇前などの繁忙期を避け、オフシーズンに依頼すると割安になることがあります。

「いつ依頼するか」も節約の大切なポイントです。

\ムダな出費、今すぐカット/

>>> 家じまいの費用・時期のご相談は【ラクウル】![]()

実例でイメージする|計画〜完了までの流れ

実際に「家じまい」を経験した人の流れを見ると、自分のケースに置き換えやすくなります。

特に相続後の空き家は多くの人が直面する問題で、「何から手をつければいいのか分からない」と悩む方も少なくありません。

ここでは、相続後に放置されていた空き家を解体・更地化したケースを例に、計画から完了までの流れを具体的に紹介します。

ケースA:相続後の空き家の家じまい

このケースでは、長期間放置されていた空き家を整理し、売却につなげるために更地化を行いました。

どのような手順を踏んだのかを見ていきましょう。

背景

相続した実家を数年間放置した結果、建物の老朽化が進んでしまいました。

そこで解体前提で更地化を計画し、売却に備えることになりました。

計画

作業の流れは、家財仕分け→不用品処分→解体→整地→引渡しというステップです。

順序を整理して進めることで、スムーズに工程を消化できるようにしました。

工夫

繁忙期に入る前に早めに見積りを依頼し、業者を決定しました。

さらに、売却できる家財をリサイクルショップに出したことで処分量を減らし、費用削減にもつながりました。

結果

計画通りに作業が進み、遅延なく完了しました。

また、追加費用についても事前合意の範囲内に収まり、予算オーバーすることはありませんでした。

\追加費用なしの明確プラン/

>>> 相続空き家の家じまい相談は【ラクウル】![]()

準備チェックリスト|今日からできること

「家じまいをしたいけど、どこから手をつければいいの?」と迷う方は多いです。

そこで、まず今日から始められるシンプルなチェックリストをまとめました。

大きな作業をいきなり進めるのではなく、少しずつ準備することで負担を減らせます。

現状確認

まずは、家の現状を「見える化」することが大切です。

- 各室や庭・外構の写真を撮る(後で業者に見せれば見積りがスムーズ)

- 残置物の大まかな量をメモ(部屋別に書き出すと分かりやすい)

スケジュール設定

完了希望日や売却期限を決めておくと、全体の流れを逆算しやすくなります。

- 完了希望日・売却期限を決める(行政手続きや契約スケジュールを意識)

- 見積り依頼先を最低3社ピックアップ(比較することで相場が見えてきます)

情報整理

事前に情報を整理しておくと、見積りや業者選定の際に追加費用や誤解を防げます。

- 含む/含まない作業範囲の初期案を作成

- 自治体の粗大ごみ回収ルールを確認(利用できる制度は積極的に活用)

- 相続・登記・税務の相談先を控える(トラブル防止のための準備)

\まとめて任せてスッと解決/

>>> 家じまいの費用・時期・手続 ![]()

FAQ|よくある質問

ここでは、家じまいを検討している方からよく寄せられる質問をまとめました。

実際に多くの人が気になる「見積り時期」「費用トラブル」「節約方法」から、手続きや業者選びまで幅広くカバーしています。

あなたが今抱えている疑問に近いものがあれば、ぜひ参考にしてみてください。

Q. 見積りはいつから始めるべき?

A. 標準的な目安

完了希望日の1〜3か月前から始めるのが基本です。

特に繁忙期は予約が埋まりやすいため、前倒しで依頼すると安心です。

Q. 追加費用を防ぐには?

A. 契約前の確認ポイント

現地確認の際に条件を揃えることが大切です。

追加費用が発生する条件を契約書に明記しておけば、予期せぬ請求を避けられます。

Q. 節約の優先順位は?

A. 実行しやすい順序

再利用や売却で処分費を抑えるのが最初の一歩です。

次に自治体の制度を利用し、前処理を自分で行い、オフピークに依頼する流れが効果的です。

Q. 家財が多すぎて仕分けできません。どうすれば?

A. プロに部分依頼する方法

仕分けが難しい場合は、不用品回収業者に「一部だけ依頼」するのも手です。

大物だけ外注して、小物は自分で片付けると費用を抑えつつ効率化できます。

Q. 解体と処分は同じ業者に頼むべき?

A. 一括と分離の比較

一括依頼は割引が期待でき、分離発注は柔軟に調整できる利点があります。

費用と自由度のバランスで選ぶと良いでしょう。

Q. 家じまいの最中にトラブルが起きたら?

A. 事前の相談窓口を確認

万が一トラブルになった場合に備えて、消費生活センターや弁護士への相談窓口を控えておくと安心です。

契約内容をしっかり残しておくことも重要です。

Q. 家じまいの後に固定資産税はどうなる?

A. 更地後の税制に注意

建物を解体すると固定資産税が最大で6倍になる場合があります。

知らないと大きな出費に直結するので注意が必要です。

まとめ|「費用→時期→節約」の順で確実に進める

家じまいは漠然と始めると迷いやすく、費用や時間が膨らんでしまうリスクがあります。

しかし、費用相場を把握し、時期を逆算して準備し、節約策を計画的に組み込むことで、スムーズかつ無駄のない家じまいが可能になります。

まずは「現状を写真で残す」ことと「最低3社へ見積り依頼」を行いましょう。

小さな一歩が、大きな安心につながります。

\空き家・中古物件の買取なら/

空き家・中古戸建ての買取専門【ラクウル】![]()

/家じまいで面相な片付けや解りづらい費用も丸ごとお任せで安心です\

コメント